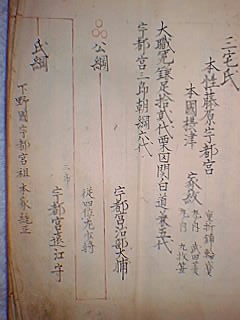

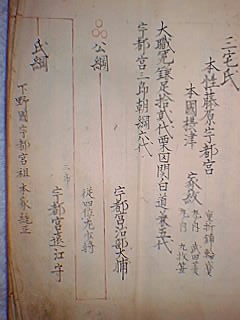

三宅氏(家紋:重折鋪輪寶、丸ノ内 武田菱、丸ノ内 九枚笹)の出自を知る史料として豊後 岡藩(大分県竹田市)の「諸士系譜」十四之三・上氏、十五之三・三宅氏(京都大学 中川教授蔵)と我が家に伝わる系図(左の写真参照)があります。

これらをもとにすると、三宅氏は、中臣鎌足の流れをくむ関白 藤原道兼(北家)より五代目の宇都宮三郎朝綱に始まる下野の守護大名 宇都宮家より始まります。

この宇都宮家の六代目 宇都宮治部大輔従四位左少将公綱が元弘の変に北条軍に属して奈良に駐留し, 建武政府が成立すると入京しました。この時、摂津で子が生まれ(「尊卑分脉]第一編より)、その子 広綱が永徳2年(1382年)7月に三宅城を攻めて功があり、行賞として三宅邑を得た結果、その次男 村綱が始めて三宅姓を名乗って三宅となり、明徳元年(1390年)8月に管領細川頼之より摂津目代を任じられました。 三宅家系図その1

これにより、南北朝争乱期に摂津地域と地縁を持った三宅一族は、応仁の乱を始めとする細川両家の確執、国人一揆、一向一揆とつづく戦乱の中にあって細川氏の被官として注目すべき行動を行い、各種の史料に、これら三宅一族の名が現れます。三宅家系図その2

天文16年(1547年)の三宅城落城後、中川家の家臣団に組み込まれ、中川家の播磨国三木への転封、さらに文録3年(1594年)の豊後国岡(大分県竹田市)への転封と共に三宅一族も岡へ移り、その地で明治維新を向かえ現在にいたる。三宅家系図その3、三宅家系図その4

本系譜には三宅 国村の尊族が明らかにされていないが、三宅 村久に繋がるものかも知れません。

なお、三宅氏の系譜について地元に異伝が二種ある。

前者には、落城は「三月晦日夜」、国村は播磨国河内城に逃れ、三宅城では国村の弟遠江守永清が戦死または自害したと記されている。

後者には、3月29日三宅城落城に際し、国村兄弟はそれぞれ辞世をのこして切腹し、国村の後室も一男三女を逃がしたのち自刃したという記載されている。

三宅氏は、細川両家の争いにおいてたびたび所属を転換しており、または、当時の戦いでは戦況が不利となれば城内より和睦を申し入れるのが常であり、城を枕に討死にという落城形態が少ないところから、これらの落城悲話は、肯定し難い。

また三宅の地は、古くは四嶋といって寺井、杉本、高橋、牧の四氏が分領していたが、三宅氏が来り住むに及んで、これら四氏は抗せずに主従関係を結んで、前同様その地を治めた。三宅一族の豊後岡への移動後も江戸、明治とこの地に住んだ。これらの地元の史料は後世のものであり内容的にもこれら四氏の伝承とみたい。

「摂津国人三宅氏の出自と後裔」(大阪成蹊女子短期大学研究紀要

第16号)

「摂津国人三宅氏の動向」(大阪成蹊女子短期大学研究紀要

第14号)

最終更新日: 01/29/05